投資デビュー期(2004-2010年)

1. 「株なんて関係ない」と思っていた私が持株会に入った理由

2004年4月。

私が勤めていた会社で、大きな再編が行われた。

当時、私は本社から地方工場へ転勤中。

その工場が再編の流れで子会社化されることになったのだ。

もともと本社には「持株会」という制度があったが、私は一度も関心を持ったことがなかった。

「株なんて、お金持ちや投資好きな人がやるもの」

そんな先入観しかなかったからだ。

ところが、子会社化されるにあたり、福利厚生の一環として子会社社員も本社の持株会に加入できることになった。

自分の会社の株にはこれまで興味がなかったが、子会社という立場になってみると、本社の株を持つことが本社との“つながり”のように思えた。

ちょうどそのとき目にした案内文には、こんな言葉があった。

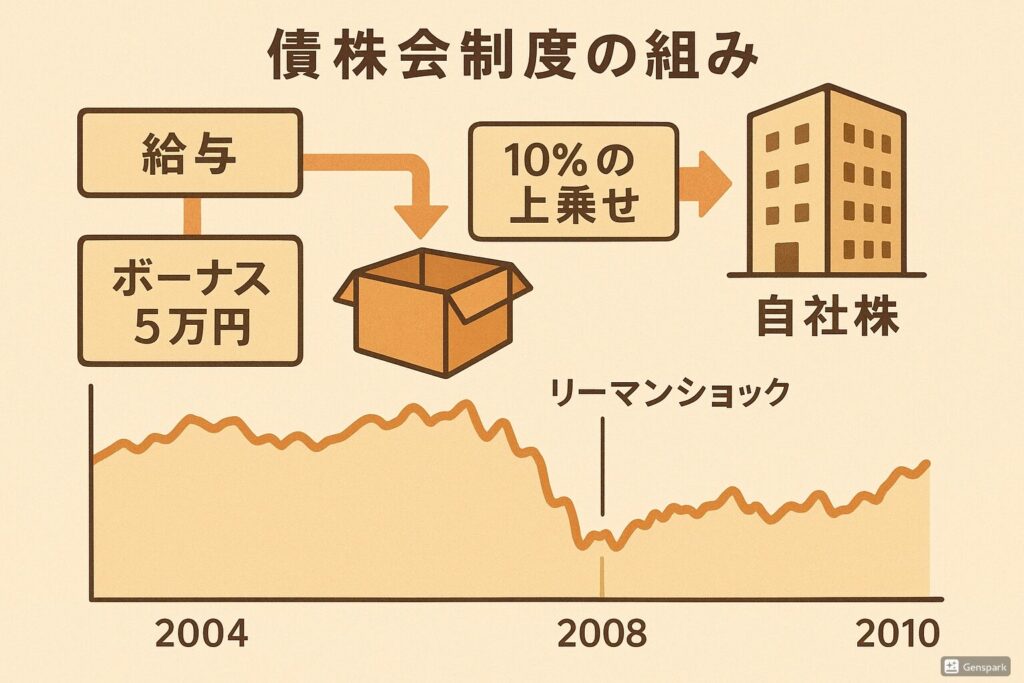

「給与から天引きで自社株を購入できます」

「購入額の10%を会社が上乗せします」

お得な制度と、子会社になった寂しさを少し埋めてくれる感覚。

この二つが合わさって、私は深く考えず勢いで加入を決めた。

そのときの私は、投資という意識はまったくなく、ただ

「これで自分も本社の株主なんだ」

「本社とつながっているんだ」

という小さな感傷を抱いていたに過ぎない。

しかし、この小さな一歩「月1万円」「ボーナス5万円」が、私の投資人生のスタートとなった。

2. 10%のインセンティブに釣られて始めた投資生活

持株会の最大の魅力は、やはり「10%のインセンティブ」だった。

たとえば毎月1万円分の株を買えば、会社がさらに1,000円分を上乗せしてくれる。

当時の私は複利も投資効率も知らなかったが、「これはやらないと損だ」という直感だけはあった。

しかも給与天引きで、自動的に株が積み上がっていく。

売買の手間もなく、意識しないうちに株式が増えていく感覚は新鮮で心地よかった。

今思えば、このときすでに“自動化された積立投資”の魅力を体感していたのだと思う。

さらに、この制度では購入手数料も信託手数料もすべて会社負担。

今考えるとすごい有利な制度だった。

もっとも、その後インセンティブは10%から7%に減ってしまったが、それでも十分魅力的な制度だった。

3. 会社の株価を毎日チェックするようになった心境の変化

持株会に入るまでは、新聞の経済面はほぼ素通り。

株価欄を見ることなど一度もなかった。

しかし、自分が株を持つようになると状況は一変。

毎朝、本社の株価を確認するのが習慣になった。

株価が上がればその日一日が軽やかに感じられ、下がれば気持ちが沈む。

わずか数百円の値動きに一喜一憂している自分に気づき、「ああ、自分もすっかり株の世界に足を踏み入れたんだな」と思った。

持株会の株は簡単に売買できない。

この“売れない”仕組みが、結果的に私を長期保有(ガチホールド)へと導いた。

株価が下がっても売ることもできず見守るしかない。

そうすると、むしろ「安いときこそたくさん買える」と考えるしかない。

人間というのは自分の都合のいいように考えるもんだね。

今思えば、これはドルコスト平均法を自然に実践していたことになる。

そして、株主になったことで会社の業績やニュースへの関心も高まり、自分の仕事の成果と株価を結びつけて考えるようになっていった。

4. 企業型確定拠出年金で初めて知った「海外投資」の世界

持株会を始めて数年後、会社で「企業型確定拠出年金(DC制度)」が導入された。

説明会に参加して商品一覧を見ると、そこには見慣れない文字が並んでいた。

- 外国株式インデックスファンド

- 外国債券ファンド

- バランス型(海外50%)

それまで「株=日本企業」と思い込んでいた私にとって、「海外に投資する」という発想は衝撃だった。

世界中の企業や国債に資金を分散することで、世界経済の成長を取り込む——そんな考え方があることを初めて知った。

これ以降、NYダウや為替レートのニュースを「自分の資産に関わる数字」として意識するようになった。

そして、分散投資・長期投資という考え方を自然に学んでいくことになった。

5. リーマンショックで-40%!パニックになった日々

2008年、世界を揺るがすリーマンショックが起こった。

私の資産も例外ではなく、持株会の株も確定拠出年金の評価額も急落した。

証券口座を開くたび、評価損が膨らんでいく。

数週間で評価額が-40%になったときは、頭が真っ白になった。

「このままゼロになるのでは…」という恐怖がよぎったが、当時は投資額もまだ小さく、「時間が経てば取り返せるだろう」と自分に言い聞かせた。

とはいえ、暴落時に買い増す勇気はなく、売れば損が確定するため、ただ嵐が過ぎるのを待つだけの日々だった。

今なら「暴落はチャンス」と言えるが、当時はそんな余裕などなかった。

しかし、この経験が「リスク管理」と「長期投資の心構え」を学ぶきっかけとなったことは間違いない。